香港高等法院近日做出了宗家遗产争夺案的《裁决书》(decision),有些媒体说宗FL在港败诉,如题,宗家的遗产纠纷远没到尘埃落定的时候。现阶段没有办法从实体的角度去判断谁赢谁输,且让子弹飞。

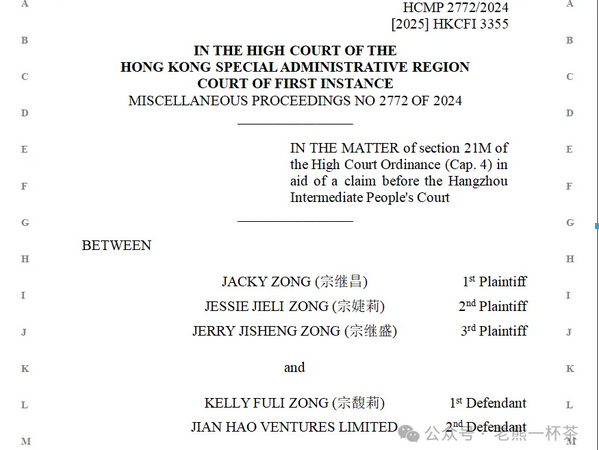

诉讼各方为:原告宗继昌、宗婕莉、宗继盛,被告宗FL和Jian Hao Ventures Limited(VBI公司,宗FL是唯一董事)。

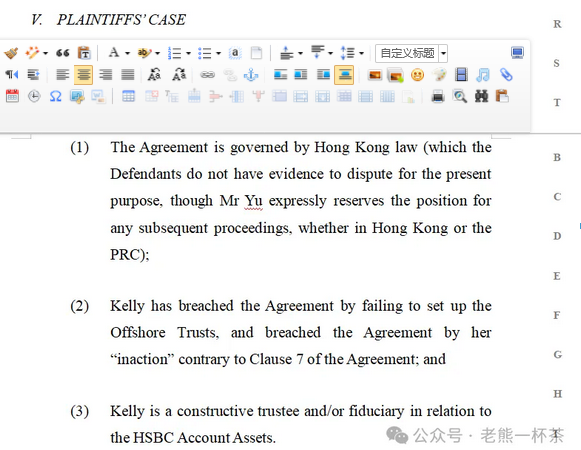

原告方的主张如下:

(1)协议受香港法律管辖;

(2)馥莉未设立离岸信托,违反协议,且其 “不作为” 违反协议第 7 条;

(3)馥莉就汇丰账户资产构成推定受托人及 / 或负有受信责任

(《裁决书》第36段)

法院裁决颁发临时禁制令和披露令,要求宗FL在杭州中级人民法院及浙江高级人民法院诉讼有结果前,除非法庭有其他命令,否则不得从Jian Hao Ventures Limited的香港汇丰银行账户“提取或抵押”任何资产。被告需要向原告披露:汇丰账户当前余额;自2024年2月2日起,账户中若有资产转移或处分,须说明资产去向、目的、接收方、转移方式等;账户中涉及的资产流动、收入与支出详情。

从公开文书看,可以理解为根据原告的申请发出了财产保全裁定,冻结了汇丰银行账户的近18亿美元资产。

至于有关设立信托的相关实体纠纷,文书中披露了若干细节,但未对实体作出评价,这些需要等待杭州的裁判,因为杭州法院是原被告有关设立信托《协议》所约定的管辖法院。

从香港法院的文书来说,还不能得出宗FL败诉的结论。

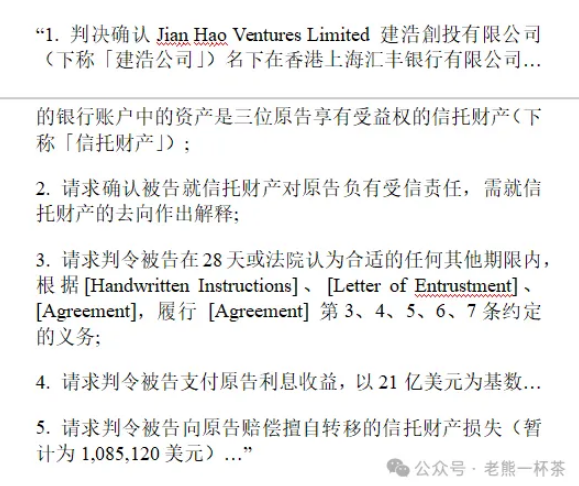

根据前述《裁决书》第37段,原告方在杭州法院的诉请包括:

因此,原告方提起的是“信托纠纷”之诉。

但给本案确定准据法带来不少挑战。我国《涉外民事关系法律适用法》没有直接可适用于信托关系的法条。

如果认为本案争议标的主要是银行账户里的资产及相关利益,则动产争议可适用第三十七条:“当事人可以协议选择动产物权适用的法律。当事人没有选择的,适用法律事实发生时动产所在地法律。”,由此,准据法应为香港地区法律。

如果认为本案是基于几方就设立信托的《协议》形成的纠纷,则貌似可适用第六章债权之第四十一条:“当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的,适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。”由此,准据法仍是香港地区法律。

综上,大概率适用香港地区法律处理本案实体问题。

由于披露的案件细节较少,难以做出实体方面的预测,但按照原告的诉请,杭州法院至少需要解决以下问题:

1、宗老先生设立“信托”的初衷是生前信托还是遗嘱信托?

2、汇丰银行中的资产及权益不包含在《遗嘱》中,谁有权主张该资产及权益?

相应的,原告与宗FL签署了《协议书》,认可了《遗嘱》的效力,是否就本资产的权益分配?

3、宗老先生留下的指令和《委托书》,是否足以使“信托”设立并生效?

其中,又涉及信托财产是否确定?原告是否是适格的受益人(血缘关系的确定)?

4、宗老先生留下的指令和《委托书》之间是否有矛盾?该矛盾是否影响信托的设立?

5、宗FL与原告之间签署的《协议》与前述宗老先生留下的文件是什么关系?拟设立信托的受益人等是否有权签署《协议》部分调整委托人的意愿?

与之相关的,则是宗FL以及郭虹等是什么法律地位?各自的权利义务?

6、法院可以何文件为依据要求宗FL去设立信托?

7、假设最后法院认为信托无法设立,那么如何处理银行账户里的存款(被冻结)?

等等

这些问题的解答,够内地法院挠头的了,只能等待杭州法院的审理和裁判了。

之所以产生上述问题,以及酿成纠纷,可能还是有必要根据《裁决书》披露的细节去回顾宗老先生生前关于设立“信托”的非同寻常的安排,从设立的信托从一开始就无比纠结,而且越来越复杂。

从信托要素看,

首先是“不动本信托”——即受益人只能提取本金产生的利息和收益,不能动用本金;

其次,受益人是三个子女及其后代,并指定为“婚前财产”(效力待定)。

最特殊的,则是信托财产的来源

该信托财产所属的BVI公司唯一股东是宗FL,宗老先生通过与宗FL之间签署的《委托书》明确宗FL是“代持股权及资产”。宗老先生过身之后,该公司的唯一董事由宗老先生变更为宗FL。而且这项资产不在宗老先生生前所立的遗嘱之内,而且并不能足额为三位原告分别设立本金都为7亿美元的三个信托。

最关键的,是宗FL与郭虹在“信托”中的地位

在《指令》中,郭虹“受委托”办理设立信托的事项。

在宗FL与宗老先生签署的《委托书》中,用汇丰银行总数21亿美元存款为原告设立信托是宗FL继承BVI公司其他资产的条件,同时,宗FL也是拟设立信托的“设立人”。

这个地方的“设立人”从字面意思理解,应该是信托的”委托人settler”。

这是很特殊的安排。一般来说,受托人应该是与信托财产及受益人没有利益关系的第三方,以便实现“为受益人最大利益服务”的信托宗旨。但本案中,宗FL作为宗老先生的继承人,对于汇丰银行账户里的资产有着直接的利益关系。

郭虹是否知晓《委托书》?《裁决书》中没有明示。

至此,宗老先生以两份书面文件设立了信托框架。

在宗老先生过身之后,宗FL又与原告就信托设立等事宜签署了《协议书》,除了约定信托设立事宜,还包括对于宗老先生遗产分配的事项。

关于信托设立的事宜,较前述信托框架,增加(也许是“细化”)了信托设立的方式,分为两个阶段,其中,第一阶段中,宗FL担任受托人PTC机构的股东,第二阶段,更换受托人后,完全由“乙方(即原告)”管理。

宗FL一直坚持她尊重宗老先生的愿望,推进信托的设立。

但随后各方就信托的设立发生争议,包括受托人的选择。

同时,FL坚持在信托契据草案第 5 条中加入条款,任命其为信托保护人,并赋予其决定信托期限的权力;而且提议FL的子女也可成为受益人。

并开始质疑宗老先生手书指令的有效性。

宗FL主张,《委托书》意为仅有固定本金产生的利息才是信托资产,而非本金本身。

“宗FL主张,汇丰账户内的资产价值从未达到 21 亿美元,因此在各方找到弥补差额的方法之前,原告方主张各自有权获得 7 亿美元离岸信托的依据不足。FL进一步主张,每人 7 亿美元的数字仅为意向性表述,且无论如何,她不认可手写指示的有效性。因此,原告方坚持要求向每个离岸信托注入 7 亿美元现金的主张不切实际且不可行。”

(详见《裁决书》第29-35段)

至此,可以确定,宗老先生计划为原告设立的信托至今没有设立。

首先,要为我的同行们呼吁——家族信托的设立需要律师参与

从本案披露的情况来看,宗老先生对《遗嘱》显然有规划时,有律师参与,而且指定包括律师在内的遗嘱执行人。

但与拟设立信托直接相关的两份文件《指令》以及《委托书》来说,可能因为离宗老先生过身已经很近,很匆忙,存在考虑不周之处,相关财产权益不在《遗嘱》之中,且相关约定都较为原则,甚至粗疏,相互之间可能存在矛盾,相关的操作安排缺乏细致的安排。为日后的纷争埋下了导火索。

如果有律师的参与,相关的文书会清晰很多,即便发生纠纷,可能也好梳理。

顺便说一句,这位律师须是当事人极为信任,能交底的律师,只有掌握了全貌,才有可能全盘规划。

信托关系的确有别于普通的民商事关系,涉及法域外的财产安排时就更需境外律师共同参与,以便妥为参详,以及落实。

其次,尽量在生前进行规划安排财富传承

各家都有难念的经,这句话说说容易,实际执行肯定有这样那样的顾虑。

创业一代须提高财富规划意识。

生前安排的最大好处,就是在能掌控的时候,发现纷争的苗头,及时进行调整。

反之,拖到最后一刻,往往来不及,创业不易,守成更难,全力为家庭前程打拼,最后留下一地鸡毛,甚至求安宁而不可得,岂不可惜?!